码丁实验室,一站式儿童编程学习产品,寻地方代理合作共赢,微信联系:leon121393608。

Code.org®是一个旨在推广计算机科学教育的非营利组织,愿景是使每一所学校的每一个学生,可以像学习其它学科一样,学习计算机科学。

我把Code.org®中Course F的课程介绍给小学4~5年级的学生。由于课时数量、时长,以及课堂人数等限制,我将课程内容做了适当剪裁,将主要内容整理在公众号里,方便孩子们课后复习。

1第一课 认识编程及约定规则

“我的机器人朋友”

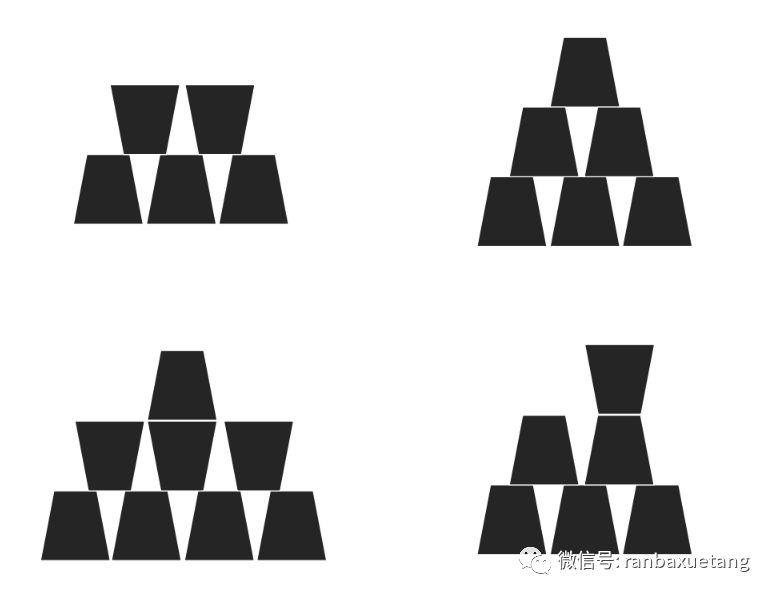

两人一组,分别扮演程序员和机器人的角色。程序员通过算法,使用简单指令指导机器人堆叠纸杯。学生在不插电编程的过程中,初步理解算法与程序的含义;在出现错误时,查找并修复错误。

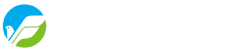

向上移动纸杯到需要的高度,向下移动纸杯,直到落在物体上,

向右移动一步,

向左移动一步,

将纸杯向右旋转90度,

将纸杯向左旋转90度。

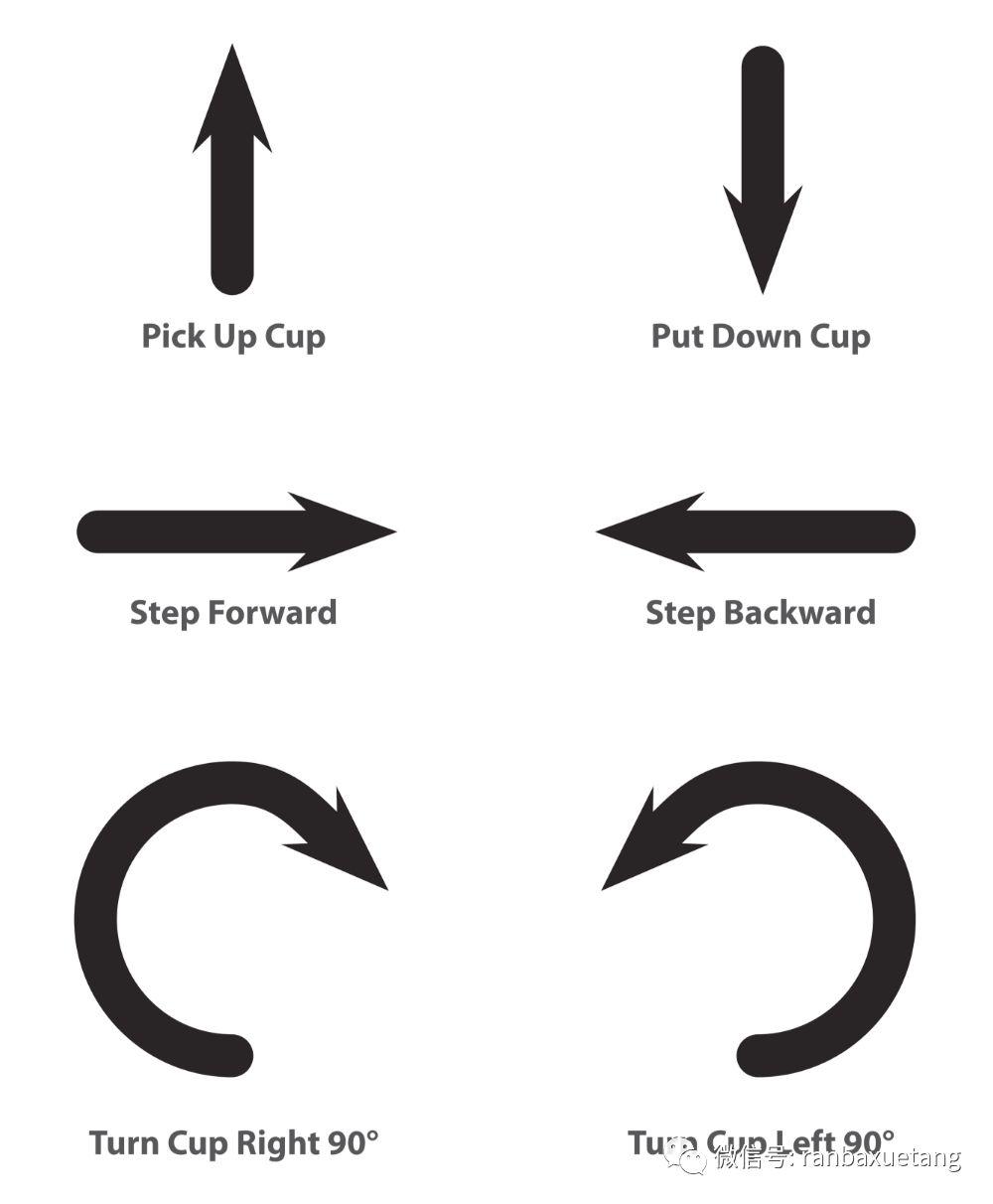

需要注意的是,机器人水平方向移动一步,相当于半个杯子的宽度。

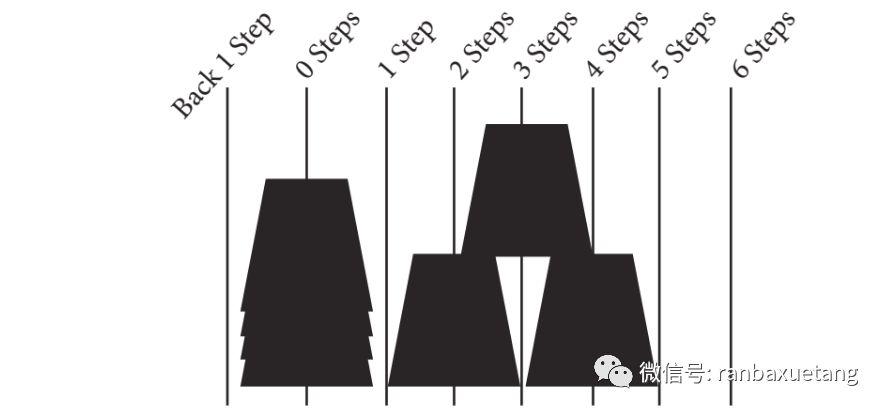

要完成上图三个堆叠的纸杯,程序员需要向机器人发出如下的指令:

可以观看视频,了解游戏方式。

这里是给扮演程序员的孩子使用的一些例子:

- 当机器人工作时,程序员不可以发声指出错误;当有错误时,程序员应举手示意。

- 发生错误时,仔细排查错误,直到顺利完成任务。

- 小组成员轮流扮演程序员和机器人的角色,在游戏结束后讨论心得。

- 算法 - 完成任务的步骤列表。

- 程序 - 已编码为可由机器运行的某种算法。

- 错误 - 无法正常运行的程序的一部分。

- 调试 - 查找和修复算法或程序中的问题。

课堂规则

结对编程:

- 在上机练习的过程中,两人一组结对编程。

- 犹如在驾驶时,一人开车一人导航;在结对编程的过程中,一名同学完成代码,一名同学提供思路与检查。

- 如果是上机练习,每节课大约会有10个关卡任务,两名同学在任务中轮流担任角色。

- 教师在课程过程中,会根据学生知识能力程度调整分组。

先思考与尝试,再和身边同学交流,最后求助教师:

- 在学习过程中,一定会遇到各种各样的问题。有些问题,教师在前半节课已经做过说明;有些问题,学生在思考与尝试后可以独立解决。因此,课堂上不鼓励学生直接举手提问,而是先独立思考,再相互帮助,如果仍然无法解决,再向教师求助。

- 在交流讨论的过程中,注意秩序,不可大声喧哗。

- 先完成任务的同学,可以作为小助教帮助其他同学。帮助时,不可以直接使用其他同学的键盘与鼠标。

带好纸笔,随手记录问题、思路或灵感:

由于是在机房上课,学生们通常空手而来。鼓励学生带上纸笔,做记录或者构思设计。

总结